Zielbilder für die Landwirtschaft 2049:

Faktencheck! für Stoffkreisläufe und Klimawandel

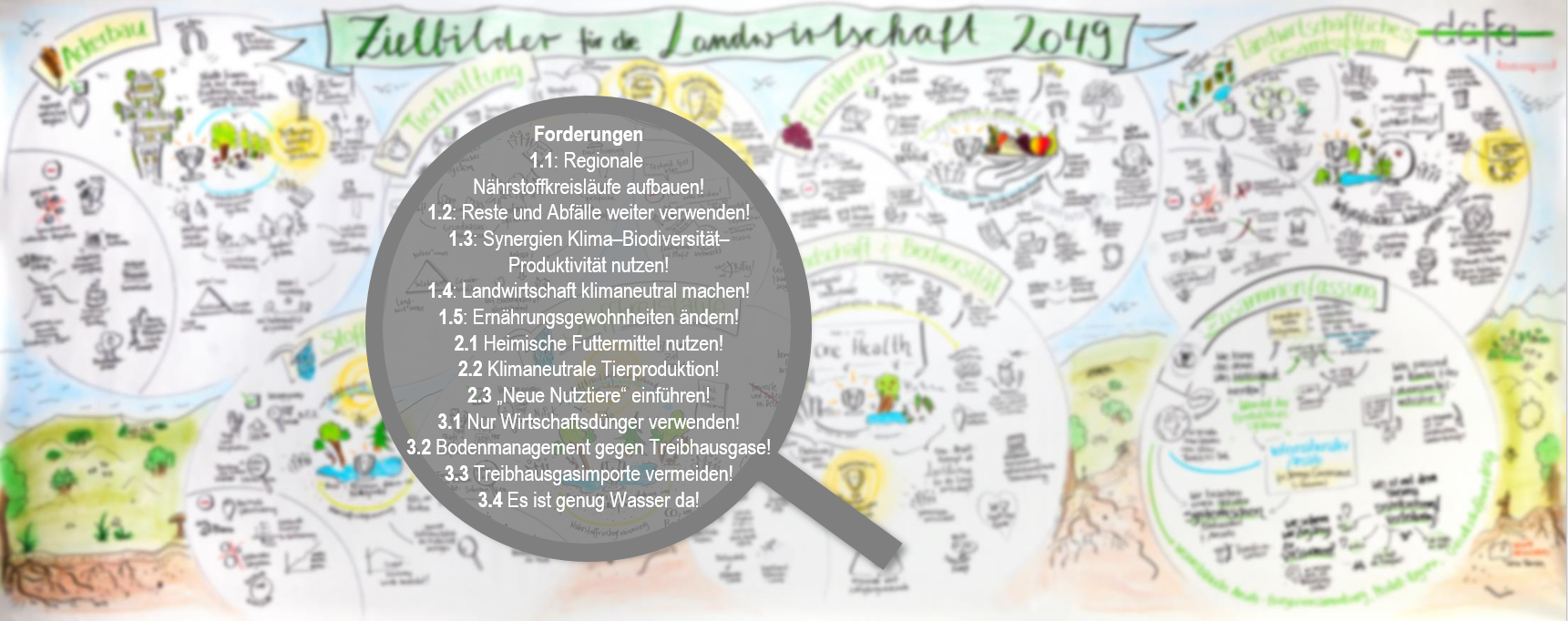

Wie soll, kann und muss die Landwirtschaft in 30 Jahren aussehen, um den Anforderungen von Markt, Gesellschaft und Umwelt- und Naturschutz gerecht zu werden? Dies haben die Teilnehmenden des Strategischen Forums der DAFA 2019 in Zielbildern für die Landwirtschaft 2049 für mehrere Handlungsfelder skizziert. Eine Grundannahme dafür war, dass es weder an Geld noch politischem Willen für die Umsetzung mangelt.

Diese herausfordernden Handlungsfeld-Zielbilder hat die DAFA mit einem Faktencheck! zu den zwei zentralen Themen Klimawandel und Stoffkreisläufe konkretisiert. Um die Aussagen möglichst breit abzustützen, hat der Vorstand der DAFA zwölf aus den Zielbildern abgeleitete Forderungen von Experten und Stakeholdern beleuchten lassen.

Das wichtigste Ergebnis des Faktenchecks! — die 2019 erstellten Handlungsfeld-Zielbilder sind im Wesentlichen wissenschaftlich plausibel. Sie haben Folgen:

- Aus dem Ziel, die planetaren Grenzen einzuhalten und die Verschiebung von Problemlagen in andere Weltgegenden zu vermeiden, ergeben sich weitreichende Konsequenzen für die Bewältigung von Nährstoffüberschüssen in Deutschland: Nährstoffkreisläufe müssen enger geschlossen werden.

- Vermeidung von Klimaerwärmung und Bewahrung der Biodiversität erfordern zusätzliche Maßnahmen, wirken sich kaum strukturell aus, werden aber mittelbar durch eine regionalisierte Struktur begünstigt.

- Durch die angestrebten engen Nährstoffkreisläufe müssen Pflanzenbau und Tierproduktion enger räumlich verzahnt und über die Nährstoffgehalte aufeinander abgestimmt werden. Nach Ansicht der meisten Experten führt dies zu einer geringeren Fleischproduktion. Denn einheimischer Futterbau auf Ackerflächen muss gegenüber der Nahrungsmittelproduktion zurückstehen.

Wie die Landwirtschaft in Deutschland aufgrund dieser engen Verzahnung räumlich strukturiert sein könnte, wurde in den Handlungsfeld-Zielbildern nicht berücksichtigt.

1. Landwirtschaftliches Gesamtsystem

Aus den Zielbildern für die Landwirtschaft 2049 (Strategisches Forum 2019):

- „Alle deutschen Städte können sich mit urban und stadtnah erzeugten landwirtschaftlichen Produkten selbst versorgen.“

- „In 2049 hat Deutschland das weltweit nachhaltigste Agrar- und Ernährungssystem.“

- „Im Jahr 2049 hat sich in den agrarisch geprägten Kulturlandschaften flächendeckend der Trend des Biodiversitätsverlusts umgekehrt.“

Faktencheck! Zusammenfassung

✔ Die Prinzipien von Regionalität und engeren Stoffkreisläufen werden im Allgemeinen unterstützt. Regionalität und Stoffkreisläufe sind eng miteinander verknüpft.

⁉ Da sich die Regionen um Städte in vielerlei Hinsicht unterscheiden und damit auch die Stoffkreisläufe, muss das Prinzip auf die konkrete Situation angepasst werden. Bei der konkreten Umsetzung muss es dann flexible und mit Landwirten erarbeitete Lösungsmöglichkeiten geben, die weder Mineraldünger noch globalen Handel völlig ausschließen. Für enge Stoffkreisläufe sollte die Tierproduktion eng (auch räumlich) mit der Pflanzenproduktion verknüpft sein — aber lässt sich das in allen deutschen Regionen nach den räumlichen Gegebenheiten umsetzen und wie weit würden Konsumenten gehen, weniger Fleisch oder Milchprodukte zu essen?

✔ Die Vermeidung von Lebensmittelverlusten und Nutzung von Abfällen trägt bei, Nährstoffkreisläufe zu schließen. Dazu müssen die Abfälle besser gesammelt und nutzbar gemacht werden.

✔ Landwirtschaft ist grundsätzlich mit der Emission von Treibhausgasen verbunden. Deshalb müssen die Emissionen reduziert und soweit wie möglich ausgeglichen werden. Im Bereich der Landwirtschaft hat die größte Wirkung auf die Eindämmung des Klimawandels der Schutz oder die Wiedervernässung von Feuchtgebieten einschließlich Mooren.

❗ Die Steuerung der Regionalität in Verbindung mit den Stoffkreisläufen benötigt angepasste rechtliche Regelungen und innovative Handelskonzepte. Diese Konzepte sollten sich an den Zielen der Welternährung, des Klimaschutzes, des Schutzes der Biodiversität, der regionalen Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und der unternehmerischen Freiheit orientieren und für die Gesellschaft nachvollziehbar sein.

2. Nutztiere

Aus den Zielbildern für die Landwirtschaft 2049 (Strategisches Forum 2019):

- „Im Jahr 2049 ist die Tierhaltung eine antibiotikafreie Kreislaufwirtschaft.“

- „Im Jahr 2049 ist der Tierproduktionssektor klimaneutral.“

- „Verbraucher unterstützen den Neubau von Tierhaltungsanlagen [in ihrem Landkreis].“

Faktencheck! Zusammenfassung

❗ Das Ziel geschlossener Stoffkreisläufe u.a. um regionale Nährstoffüberschüsse zu vermeiden, führte im Zielbild zu einer regionalen, an der Kapazität der Pflanzenproduktion orientierten Tierhaltung. Dies wird zu einer geringeren Anzahl an Nutztieren führen. Gleichzeitig wird die Tierproduktion wieder stärker über Deutschland verteilt sein. Damit kann auch eine geringere Auswirkung der Landwirtschaft auf die Klimaerwärmung und größere regionale Biodiversität erreicht werden.

✔ „Neue Nutztiere“ sind für die Verwertung von Reststoffen sinnvoll. Als Ersatz für konventionelle Nutztiere muss ihre Produktion und Verwertung mindestens ebenso nachhaltig wie diese sein.

❔ Welche Haltungsformen (einschließlich Stallarchitektur) möglichst viele der gesteckten Ziele unter welchen Umständen abdeckt (Klimaschutz, Biodiversität, Tierwohl, Nährstoffkreisläufe, Betriebseinkommen) muss noch stärker erforscht werden. Hier sollte im Zielbild eine gewisse Variationsbreite verankert werden.

❔ Die Folgen einer betrieblichen bzw. regionalen Verzahnung von Tier- und Pflanzenproduktion und einer regionalen Neuverteilung bedürfen einer Evaluierung hinsichtlich der Betriebsabläufe, Landschaftsgestaltung, Steuerung der Verteilung und der Abläufe, der Wirkung auf globale Ziele und der Exportorientierung der Agrarwirtschaft.

Wichtigster nächster Schritt zum Zielbild ist eine politische Steuerung der Verteilung der Tierhaltung.

3. Pflanzenbau

Aus den Zielbildern für die Landwirtschaft 2049 (Strategisches Forum 2019):

- „Im Jahr 2049 sind die Stoffkreisläufe für Nitrat, Phosphor und Kalium bis hinunter auf Landkreisebene weitestgehend geschlossen.“

- „Die Mehrzahl der Böden ist zu einer effektiven Kohlenstoffsenke geworden.“

- „Wasser ist kein limitierender Produktionsfaktor in der Landwirtschaft.“

Faktencheck! Zusammenfassung

❗ Das Ziel geschlossener Stoffkreisläufe u.a. um regionale Nährstoffüberschüsse zu vermeiden, führte im Zielbild zu einer regionalen Pflanzenproduktion, die vor allem Wirtschaftsdünger nutzt. Dies erfordert offenbar, Tierhaltung in allen Regionen zuzulassen und auch Flächen für den Futteranbau vorzuhalten. Zur Erhaltung der Produktion, der Qualität und der Pflanzengesundheit muss das Bodenmanagement (Bearbeitung, Mikroben, Fruchtfolgen mit Leguminosen) stimmen und die Nährstoffzufuhr gut ausbalanciert und gesteuert sein. Dazu ist unter Umständen auch klimaneutral hergestellter Mineraldünger notwendig. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Pflanzenbauprodukte in allen Regionen in ausreichender Menge angebaut werden können. Dies erfordert Kompromisse hinsichtlich der Regionalität von Stoffkreisläufen und Produktion.

❔ Zur Anpassung an zu erwartende Klimaerwärmung müssen passende Pflanzensorten gezüchtet werden, um Investitionen in Bewässerungssysteme, die auf Oberflächenwasser angewiesen wären und Landfläche verbrauchen, zu vermeiden.

✔ Zur Vermeidung weiterer Klimaerwärmung müssen bislang für Pflanzenbau genutzte Feuchtstandorte und organische Böden wiedervernässt und für andere wirtschaftliche Aktivitäten, z.B. Paludikultur und Carbon-Farming, genutzt werden.

✔ Um zu vermeiden, dass Treibhausgasemissionen mit ausländischen landwirtschaftlichen Erzeugnissen indirekt importiert werden, ist es notwendig, die heimische Produktion auszubauen und die verbleibenden Importe über Zertifikate und Handelsschranken zu steuern. Damit verringert sich aber auch die Möglichkeit, über den Handel Änderungen in den Exportländern zu erreichen.

❔ Wichtige Schritte zum Ziel sind (1) die Fortbildung der Landwirtenden zu Bodenmanagement und Fruchtfolgen, (2) Ausweitung der Tierproduktion in Ackerbauregionen, (3) Aufbau neuer Einkommensmöglichkeiten aus Ökosystemleistungen über Pflanzenbau hinaus (4) Anreize für Nachfrage nach heimischen Produkten zu setzen.